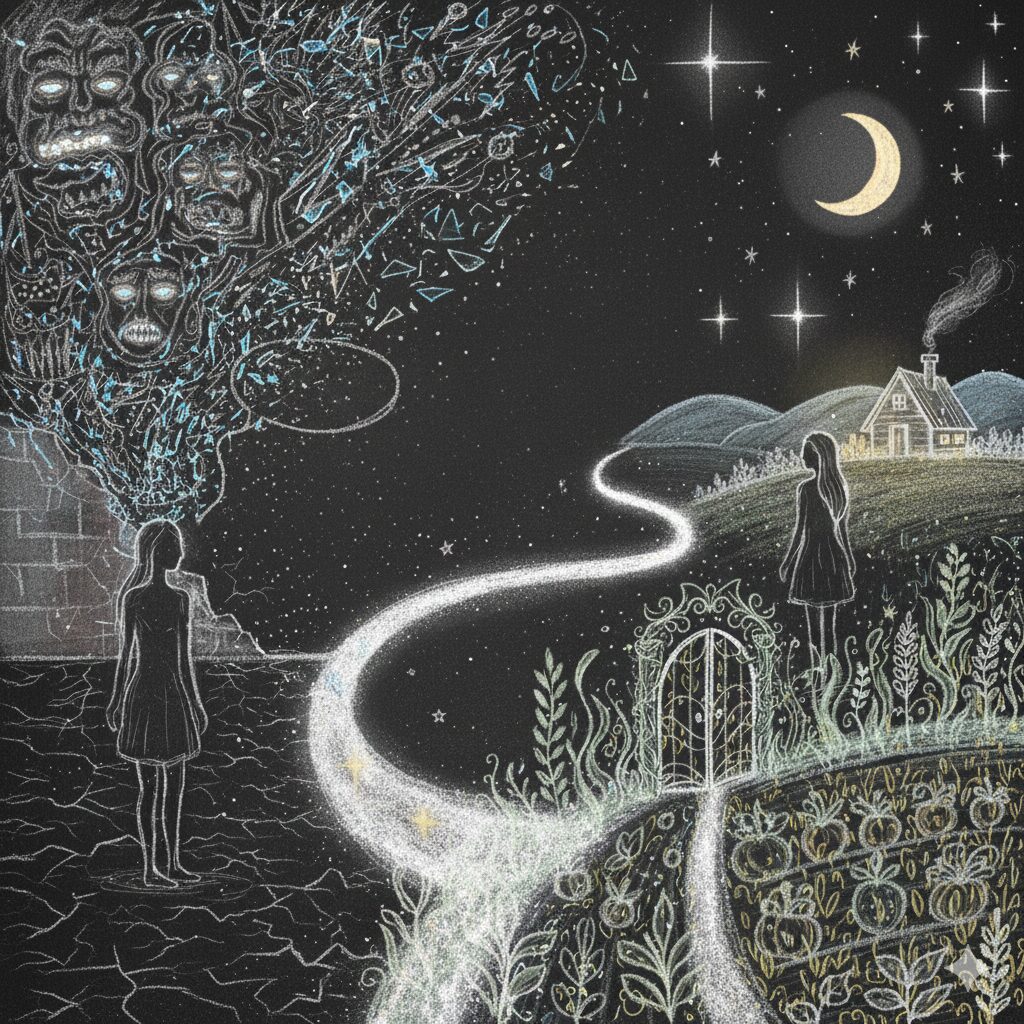

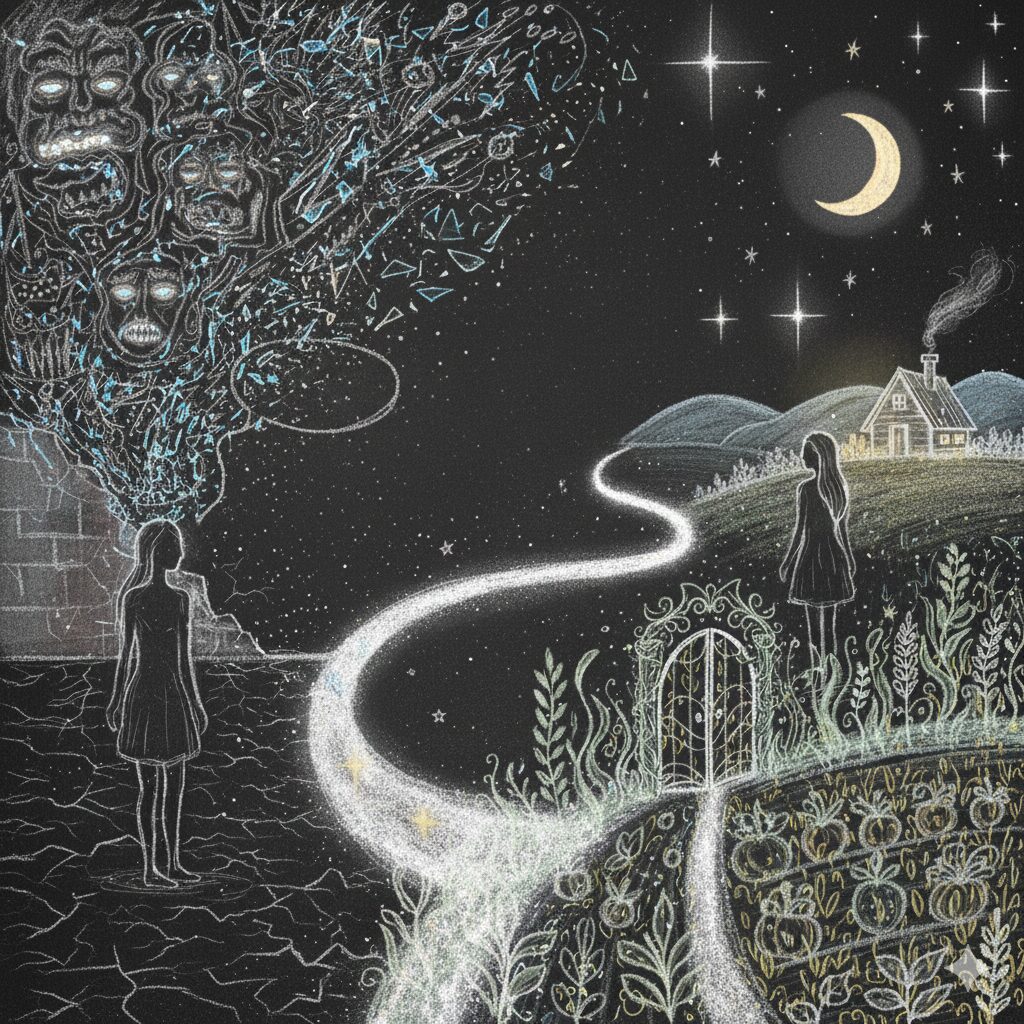

HSPと「鋭敏化」ー自己肯定感との関係から考えるー

HSPの敏感さとは?

HSP(Highly Sensitive Person、繊細な人)の敏感さは、生まれ持った**気質**です。

これは「良い」や「悪い」で評価できるものではなく、人によって異なる気質のひとつにすぎません。

心理学的に考えると、人間は進化の過程で「危険を察知しやすい人」と「大胆に行動できる人」が共存することで集団全体が生き延びてきました。

HSP的な敏感さは「危険をいち早く察知して回避する」ことに役立った可能性があり、この観点から「ネガティブな刺激に強く反応しやすい」という傾向が生まれたと説明されることもあります(進化心理学の仮説)。

つまり、HSPの敏感さは本来中立的な特徴ですが、現代社会では「過剰に反応して疲れる」「不安が強まりやすい」といった形で生きづらさにつながることがあります。

敏感さが鋭敏化する仕組み

HSPの人が日常で強いストレスや否定的な経験を繰り返すと、その敏感さが「鋭敏化」することがあります。

これは神経科学でいう「感作(sensitization)」に近く、繰り返しの刺激で反応が強まってしまう現象です。

特にHSPの場合、次のような流れで鋭敏化が進みやすいと考えられます:

1. 敏感さによってネガティブな刺激を強く受け取る

2. 「自分は弱い」「普通にできない」と自己否定につながる

3. 自己肯定感が下がる

4. その結果、さらに刺激に過敏になり、鋭敏化が進む

このように、**自己肯定感の低下が敏感さの悪循環を強める要因**になり得るのです。

鋭敏化を和らげるためにできること

放っておくと鋭敏化は進行する可能性がありますが、心理学的な方法を取り入れることで改善は十分に可能です。

自己肯定感を支える

「感じやすい自分」を責めるのではなく、事実として受け止める練習をする。

認知の偏りを見直す

「また失敗するに違いない」といった自動思考に気づき、現実的に修正していく。

刺激から距離を取る工夫

マインドフルネスやリラクゼーションで、自分の心身を一旦ニュートラルに戻す。

こうした取り組みによって、HSPの敏感さは「負担」から「扱える特性」へと少しずつ変わっていきます。

まとめ

HSPの敏感さは中立的な気質であり、進化の中で一定の役割を果たしてきた可能性があります。

しかし、現代社会ではネガティブ刺激に反応しやすい性質が自己否定を招き、鋭敏化へとつながりやすいのです。

大切なのは「敏感さそのものをなくすこと」ではなく、**自己肯定感を守りながら、敏感さとうまく付き合っていくこと**。

それが、HSPの人が日常をより楽に生きるための鍵になります。

HSPと人間関係・自己肯定感

新着記事