【繊細さんへ】田舎暮らしで「心が疲弊する」本当の理由と、人間関係に悩まなくなる秘訣

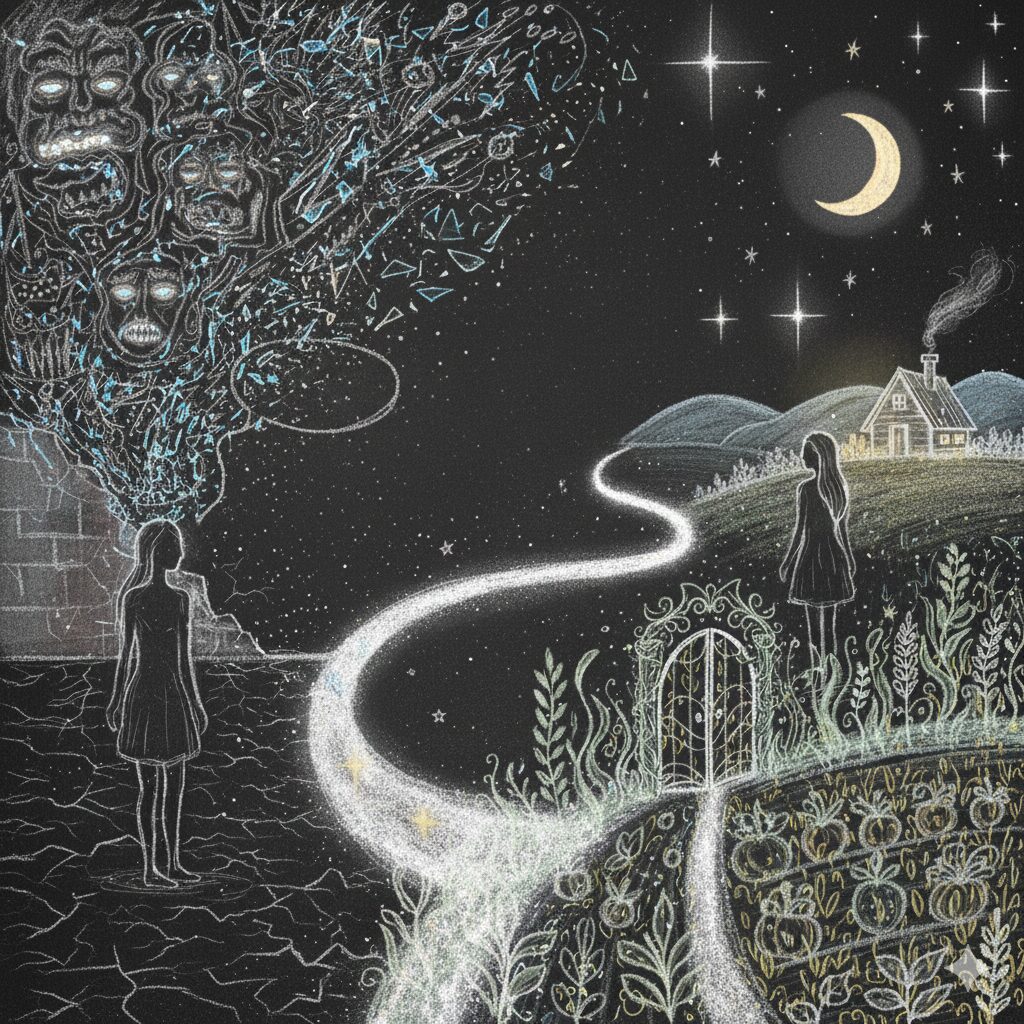

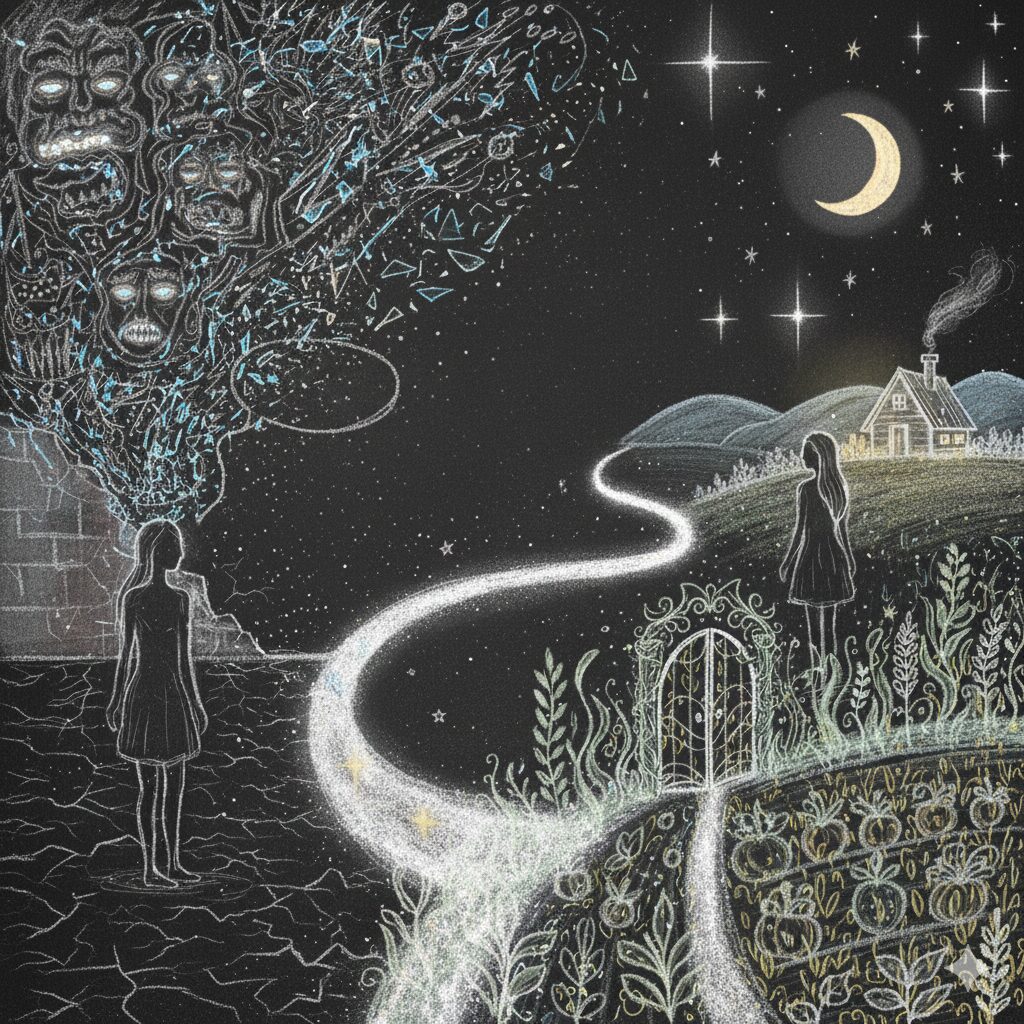

せっかく夢見ていた田舎暮らしを始めたのに、なぜか居心地が悪い──。 そんなふうに感じてしまう人は意外と少なくありません。 特に、人との関わりに敏感なHSP(繊細な人)にとって、田舎での人間関係は想像以上に神経を使うものです。

でも、少し見方を変えるだけで、田舎暮らしはHSPにとって“心が休まる環境”にもなり得ます。 ここでは、うまくいかない原因と、乗り越えるための具体的なヒントを整理してみましょう。

I. 田舎暮らしが「うまくいかない」二つの根本的な原因

田舎暮らしが「合わない」と感じる背景には、移住者が陥りがちな行動パターンと、都会との決定的な「自治の意識」の違いが横たわっています。

1. 致命的な行動パターン:「孤立を招く二つのステップ」

田舎暮らしが難しくなる人は、以下の二つのステップで自ら地域との間に壁を作ってしまいます。

🚨 ステップ1:面倒なことからの過度な回避

- 特徴: 最低限の村用(共同作業、行事など)への参加を避ける。

- 結果: 地域の人々との接点が失われ、孤立を招く。一時的な「面倒」を避けた結果、長期的な**「住みづらさ」**という大きな負担を背負うことになります。

- 教訓: 地域から距離を置き過ぎることは、最終的に自らの首を絞める行為となります。

- 🚨 ステップ2:問題の原因を地域に求める

- 特徴: 住みづらさを感じた際、それを自身の関わり方の問題ではなく**「地域のせい」**にしてしまう。

- 結果: 状況の改善(参加による関係修復)ができなくなり、不満が悪化する一方となります。

- 教訓: 田舎では、問題が発生した場合、まず自身の行動を修正することで打開できる可能性が高いことを認識すべきです。

2. 都会との決定的な違い:「自治」への意識

田舎暮らしでは、**「地域を維持するコストと努力」**に対する意識が、都会とは大きく異なります。

① 乏しい税収と「住民による自治」の必要性

現実: 田舎は都会と比べて自治体の税収が乏しいことが多く、十分な行政サービスを期待できません。

結論: 住民は、自らが住みやすい環境を維持・改善するために、自分たちで動き、協力するという意識が、都会以上に必要となります。

② 維持管理に必要な「自治会費」と「親睦」

自治会費: 消防団の維持、村の共有地(水路、農道、集会所など)の維持管理。共同インフラ維持のための**「投資」**であり、単なる会費ではない。

親睦行事: 維持管理のための住民全体のモチベーションを保ち、協力体制を築く。「人間関係」という田舎のインフラを維持するための潤滑油である。

③ 自治会費への誤解

自治会費の使途を「飲み食いに使われている」と非難する人は、地域維持という全体像を見ずに、一部の支出だけを批判的に捉えているに過ぎません。これらの費用は、地域共同体の持続可能性を高めるために不可欠なものです。

II. HSPが田舎暮らしを成功させるための5つのヒント

HSPが持つ共感力や繊細さを活かし、田舎という共同体で心の安全基地を築くための具体的なヒントです。

【ヒント1】「距離を取る」のではなく「安心の土台」を作る

HSPの人は、人との関わりで気を遣いすぎたり、場の空気を読みすぎて疲れるため、距離を取ろうとするのは自然な反応です。しかし、距離を取りすぎると、前述の「孤立を招くステップ1」に陥り、かえって孤立感が強まり、不安が増してしまいます。

ほんの少し勇気を出して一歩踏み出すことで、「取り越し苦労だった」と気づけることがあります。人とのつながりは、HSPの繊細さを守る**“安心の土台”**にもなるのです。

【ヒント2】「壁」を悪意ではなく「違い」として捉える

地元の人たちの側に「これだから都会から来た人は」という“見えない壁”があることも事実です。HSPの人はこうした疎外感を敏感に感じ取ります。

けれど、多くの場合、それは悪意ではなく**「違いに慣れていないだけ」**です。お互いが理解し合う時間をかければ、関係は自然にやわらいでいきます。

【ヒント3】「理由」があればHSPは動ける。丁寧にルールを伝えよう(※地元の人へ向けた提言)

地元の人たちも、移住者に自分たちのルールや価値観を理解してもらう努力が求められます。「決まりだから守って」と突き放すのではなく、なぜその慣習が生まれたのか、どんな意味があるのかを丁寧に伝えることが大切です。

**“理由のあるルール”**なら受け入れやすいのがHSPの特性です。納得できれば誠実に協力しようとするのもHSPの特性です。互いに理解しようとする姿勢があれば、田舎の共同体はもっと温かく、柔軟なものに変わっていけます。

【ヒント4】「面倒な用事」は安心な生活のための投資と考える

田舎の共同作業や自治会費への参加は、あなたの生活環境を維持するための**「投資」**です。

- 参加は投資:「面倒な用事」は、自分や家族が安心して暮らせる環境を維持するための投資と捉える。

- 相互扶助の認識:濃密な人間関係や行事は、災害時や緊急時に頼れる**「相互扶助のネットワーク」**を築くためにあると理解する。

HSPの人にとっては、人との距離感を測る難しさもありますが、こうした**「信頼関係を築くための投資」**があるからこそ、いざという時に、あなたという繊細な存在が安心して地域で暮らしていけるのです。

【ヒント5】「住む」から「共に生きる」へ意識を切り替える

田舎暮らしとは「与えられた環境に住む」だけでなく、**「共に住みやすい環境をつくる」**意識が求められる暮らしです。

HSPの人が持つ共感力・気づく力・思いやりの深さは、田舎という共同体の中で大きな力になります。繊細さは弱さではなく、**「人と自然を調和させる感性」**とも言えます。

自分の感受性を守りながら、少しずつ地域の中に安心の居場所を築いていく。その歩みこそが、HSPにとっての“ほんとうの田舎暮らしの豊かさ”なのだと思います。

結び:「繊細さ」は、田舎暮らしでこそ活きる力になる

田舎での人間関係や慣習は、時にHSPにとって過剰なストレスになるかもしれません。しかし、あなたの持つ**「気づく力」や「共感力」**は、共同体において大きな価値を持ちます。

繊細さは弱さではありません。人や自然の小さな変化を察知し、地域をより良くするための感性です。

すべての行事に参加する必要はありません。まずは、あなたの心が「安心できる場所」を地域の中に一つずつ築いていくことから始めてみてください。

その一歩一歩が、あなたにとっての**“ほんとうの田舎暮らしの豊かさ”**につながるはずです。

HSPと人間関係・自己肯定感

新着記事