気を遣いすぎて舐められるHSPへ――笑顔より“境界線”を大切に

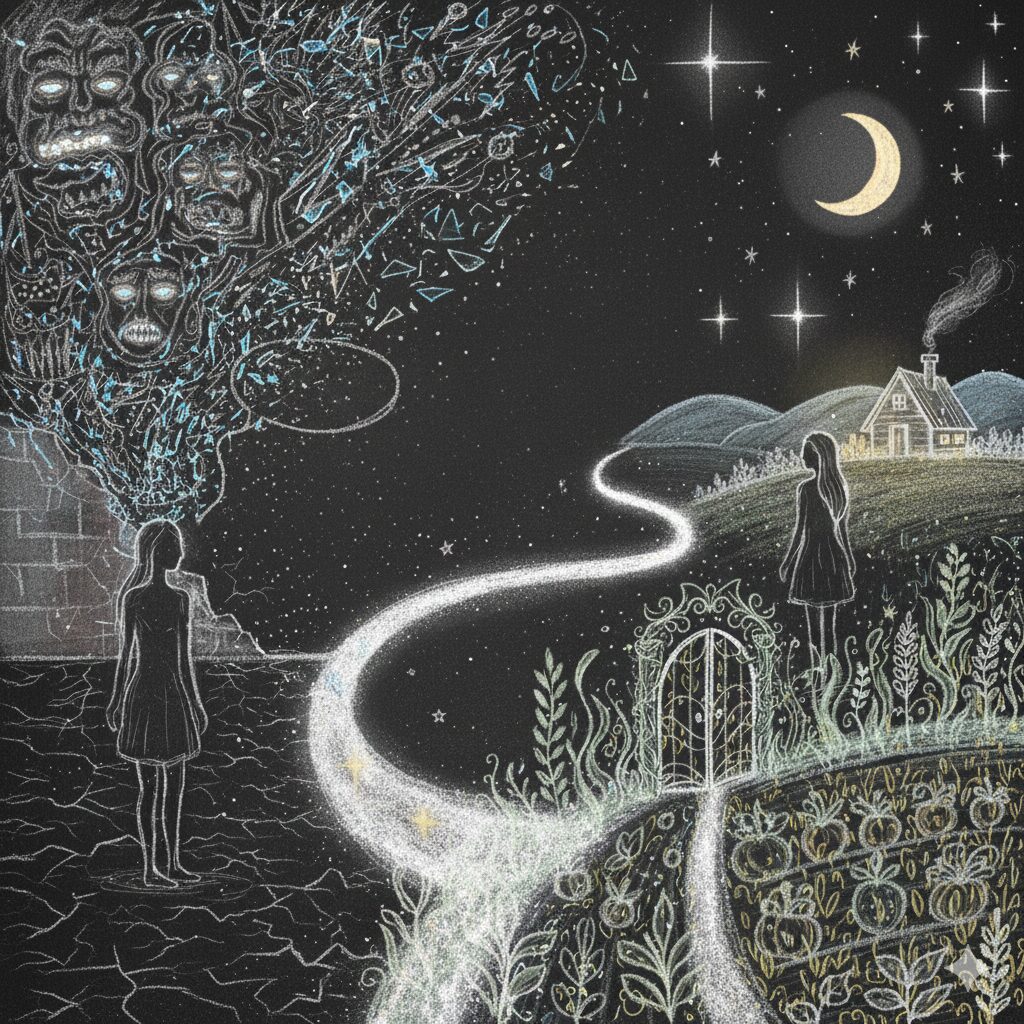

はじめに:なぜか軽く扱われてしまう

職場で、気づけば自分だけ雑に扱われていたり、意見を言っても軽く流されたりした経験はありませんか?

HSPは人に気を遣いすぎるあまり、「自分を低く見せて相手を立てる」ことを無意識にしてしまいます。

でも、それが続くと「この人には何を言っても大丈夫」と思われ、いつの間にか舐められる立場になってしまうのです。

私の選択:笑顔よりも誠実さを

私は職場で、相手の気分を害さないようにいつも笑顔を心がけていました。

どんな理不尽なことを言われても、愛想笑いでやり過ごす。

けれど、毎日そんなふうに気を遣い続けると、自分が疲弊してしまいます。最後には職場を辞めたくなるかもしれません。

相手にどう思われるかばかり気にするのはやめて、自然体で過ごすことで楽になります。

実際には、こちらが気にするほど相手は他人に対して深く考えていません。

他者の心の内はどうせ分からないのですから、気にするのをやめて、自分らしく振る舞うことが大切です。

自然体の自分を認めてくれる人とは、信頼や尊敬を築けばいい。逆に、よく思わない人とは一定の距離を置いて付き合えば十分です。

他者にへりくだる、他者に合わせ過ぎる、相手の評価ばかり気にする――そんな生き方は、自分の人生を無駄にしてしまいます。

私は、自分の価値を守りつつ、本音で向き合うことこそが、本当の意味での人間関係だと考えています。

職場でできる現実的な対処法

① 「笑顔の使い分け」を意識する

常に笑顔でいると、相手に「この人は何を言っても怒らない」と思われやすくなります。

本当に感謝した時や嬉しい時だけ、自然な笑顔を見せる。

これだけでも、相手に“境界線”を感じさせる効果があります。

② 「自分を下げて場を保つ」クセを手放す

HSPは衝突を避けるために、自分を下げて場の空気を保とうとします。

でも、必要以上に下げると「下に見てもいい人」という印象を与えてしまう。

対等な関係を築きたいなら、「すみません」よりも「ありがとうございます」を増やす意識が大切です。

③ 無言も立派な自己表現

何か嫌なことを言われたとき、無理に笑顔で返さず、ただ静かに「沈黙する」だけでも十分にメッセージになります。

沈黙は「それは違うと思っている」という意思表示になります。

HSPは空気を読むのが得意だからこそ、“何も言わない”という勇気も身につけていいのです。

心理的背景:HSPは「調和」を守りすぎる

HSPは、人間関係の「不和」にとても敏感です。

少しでも相手が不機嫌そうだと、「自分のせいかも」と感じてしまう。

だからこそ、自分を下げることで場を落ち着かせようとする。

でもそのやり方では、いつも自分だけがすり減ってしまいます。

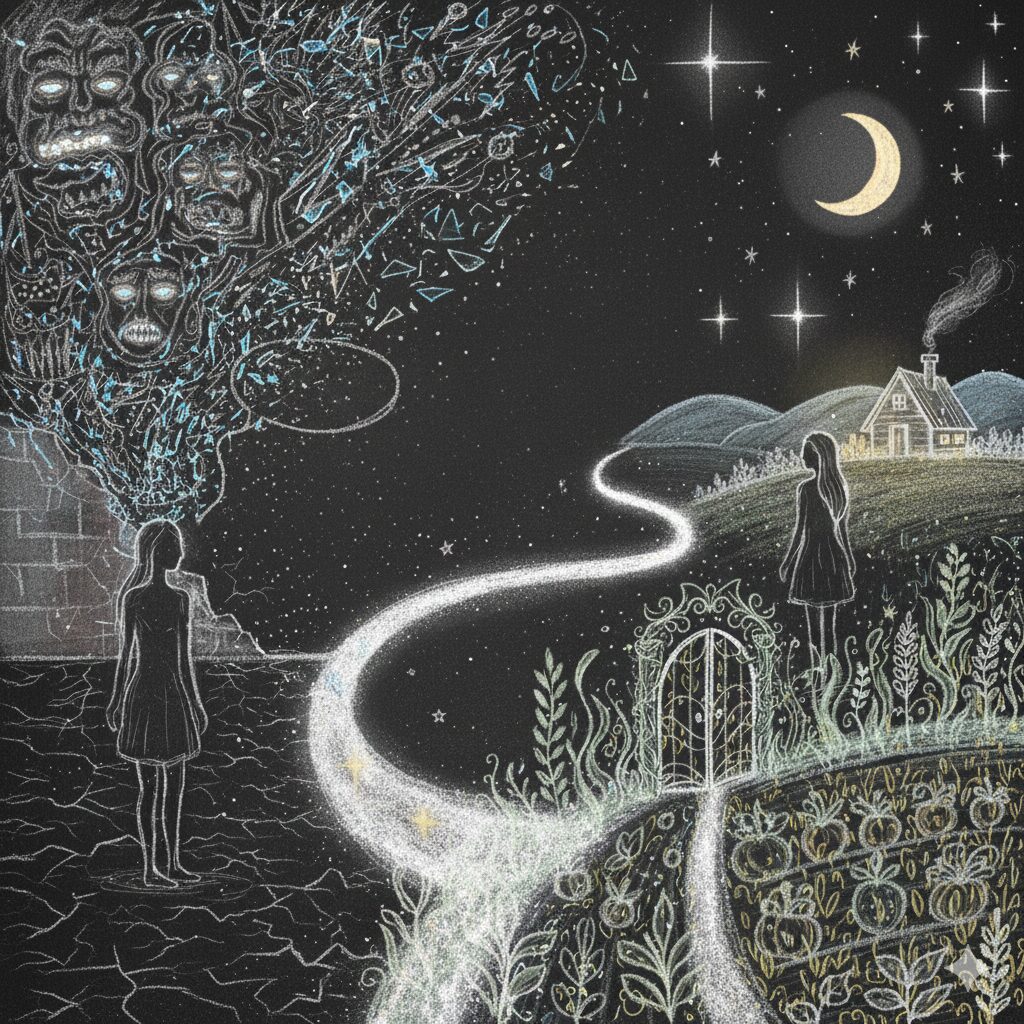

まとめ:「優しさ」は、へりくだることではない

本当の優しさは、相手に合わせて自分を小さくすることではありません。

自分の心を守りながら誠実に向き合うことが、結果的に一番健全な“優しさ”につながります。

笑顔よりも、静かな誠実さを。

それが、HSPが自分らしく働くための第一歩です。

HSPと人間関係・自己肯定感

新着記事