HSPと精神疾患 ― 敏感さはリスクか、それとも力か?

1. HSPとは何か

HSP(Highly Sensitive Person)は、アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念で、日本語では「とても敏感な人」とも訳されます。

人口の15〜20%ほどに見られるとされ、生まれつき「感受性が高い」という特性を持っています。

- 音や光、匂いなどの刺激に敏感

- 人の感情や雰囲気を敏感に察知する

- 小さな変化に気づきやすい

- 物事を深く考え、処理する

こうした性質は神経学的な気質であり、病気や診断名ではありません。

2. HSPは精神疾患になりやすいのか?

HSPは病気ではありませんが、悪い環境に置かれると、非HSPよりもうつ病や不安障害などを発症しやすいことが知られています。

リスクが高まる理由

- ストレス刺激を強く感じやすい

- ネガティブな出来事を繰り返し考えてしまう(反芻傾向)

- 他人の感情に影響されやすく、自分を責めやすい

こうした特性が積み重なることで、精神的な負担が大きくなりやすいのです。

3. 悪い環境で育つとどうなるか ― 私の体験

私自身、母子家庭で育ちました。母は病弱で、私が3歳頃から小学校に上がる前までは長期入院していたため、その間は児童養護施設で生活しました。小中学校のころも母の入退院が繰り返され、生活は常に不安定でした。

母子家庭という経済的にも精神的にも負担の大きい状況で、さらに「孤独」と「生活の不安定さ」を強く感じながら育ったのです。

そのため、HSPとしての敏感さがネガティブな出来事に過剰反応しやすくなり、いわば鋭敏化が起きていたように思います。

こでいう「鋭敏化」とは、心理学でいう感受性がさらに高まってしまう現象のことです。

例えば、強いストレスや不安定な環境が続くと、人はちょっとした出来事にも敏感に反応するようになります。

HSPはもともと感受性が高い分、この影響を強く受けやすく、子どもの頃の経験が「過剰な敏感さ」へとつながっていくことがあるのです。

振り返ると、HSPの特性と「悪い環境」が重なったときに、どれほど心に影響が及ぶのかを実感しています。

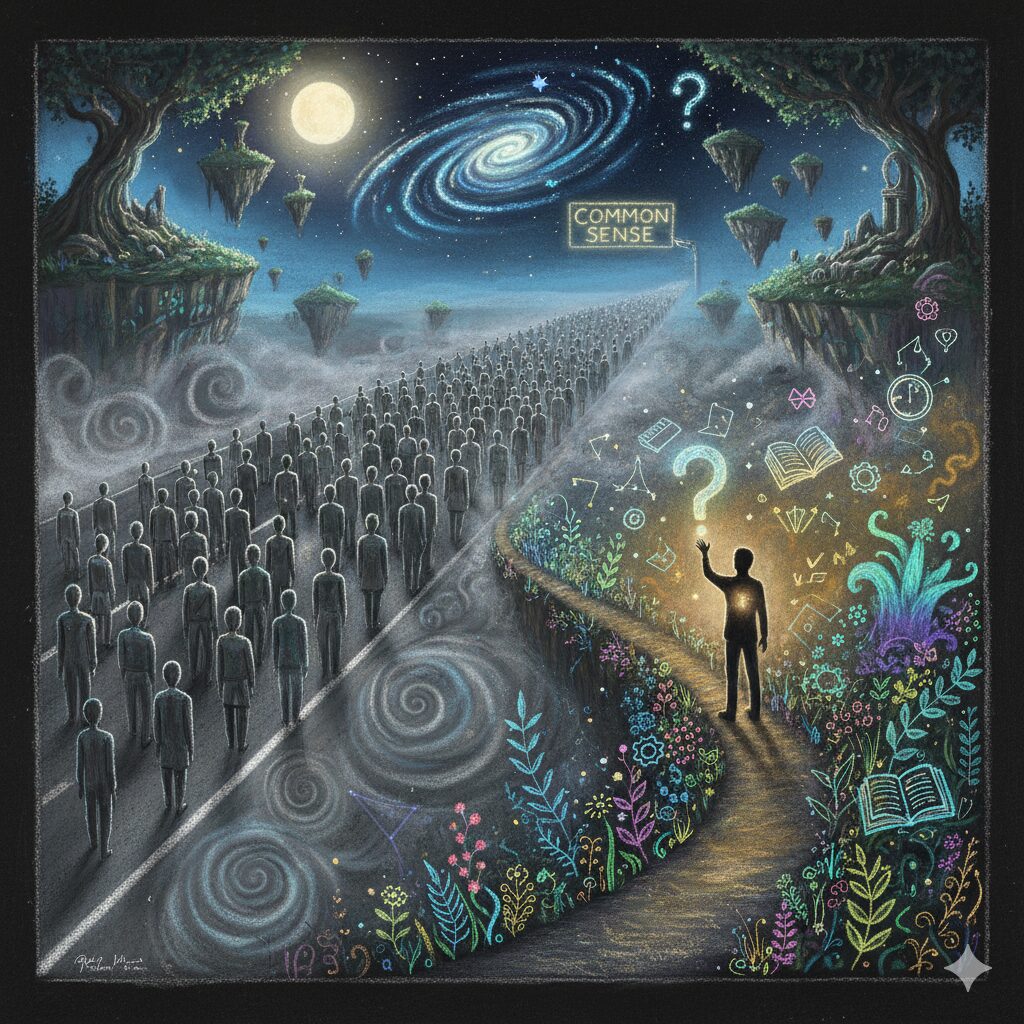

4. 差異感受性理論 ― 弱さと強さの両面性

心理学には「差異感受性理論(differential susceptibility theory)」があります。

これは、HSPのように敏感な人は 環境からの影響を強く受けやすい という理論です。

- 悪い環境では → 精神疾患のリスクが高まる

- 良い環境では → 幸福感や創造性を非HSP以上に発揮できる

つまりHSPは「環境に弱い人」ではなく、「環境次第で最も苦しみやすく、同時に最も輝ける人」と言えます。

5. 誤解されやすいポイント

- HSP=精神疾患ではない

- HSP=弱い人でもない

- 敏感さは「リスク」であると同時に「力」にもなる

この点を誤解すると、HSPを「病気扱い」してしまい、本人の自己肯定感をさらに下げてしまいます。

6. HSPが心を守るための工夫

HSPが精神疾患のリスクを下げるためには、「環境の調整」と「自己理解」が重要です。

- 刺激を減らす:静かな場所で休む、情報を取りすぎない

- 人間関係を整える:理解ある人と過ごし、否定的な人から距離を取る

- 生活習慣:睡眠・運動・食事を整える

- 自己理解:HSPは「弱さ」ではなく「敏感さ」という資質だと受け止める

これらの工夫は心理学的にも有効とされ、HSPの心を守る助けになります。

7. まとめ

- HSPは病気ではなく、生まれつきの気質

- 母子家庭や親の病気など、不安定な環境では非HSPよりも精神疾患になりやすい

- 一方で、良い環境下では非HSP以上に強みを発揮できる

- 敏感さは「リスク」であると同時に「力」

HSPにとって大切なのは「自分に合った環境を選ぶこと」。

環境さえ整えば、敏感さは弱点ではなく、大きな資質として輝きます。

HSP心理学と心の整え方

新着記事